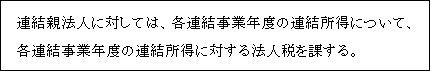

(1)連結法人の課税所得の範囲(法6)

(2)課税標準

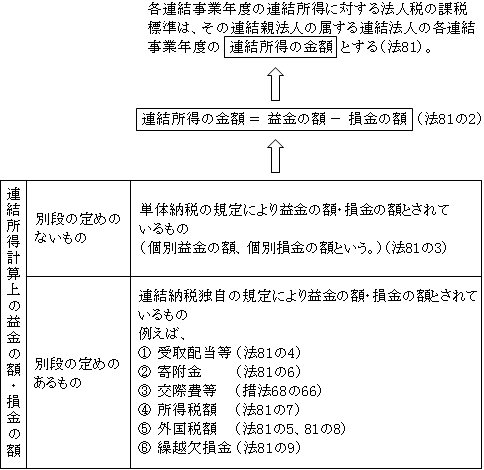

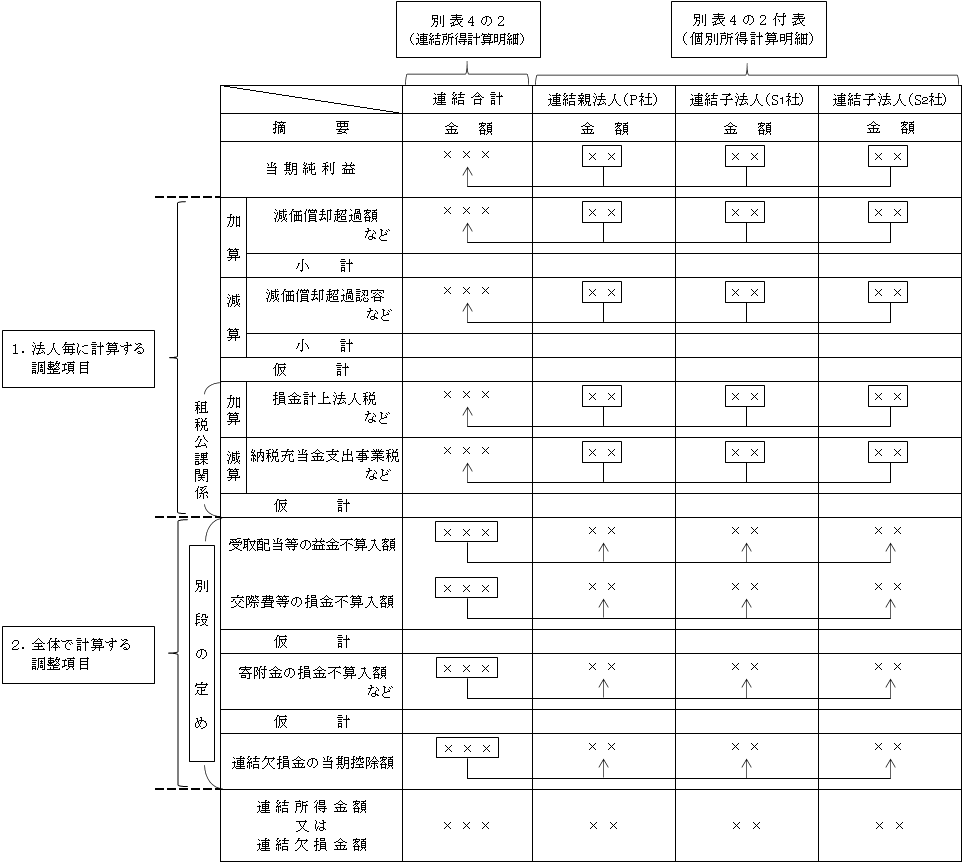

(3)連結所得金額の計算方法

連結所得金額の計算方法を理解するには、単体納税における該当する項目( 章)と平行して理解するとわかり易い。

例えば、受取配当等の益金不算入では「第11章 受取配当金」を事前に理解した上で連結納税における受取配当金等の益金不算入の項目の理解に努める。

従って、本節においては各項目についての詳細な説明については省略し、必要最低限度に留めている。

各連結事業年度の連結所得金額の計算は、各法人ごとに計算した所得金額の合計額である。

そして、申告調整には次の3つのものがある。

1.法人毎に計算する調整項目

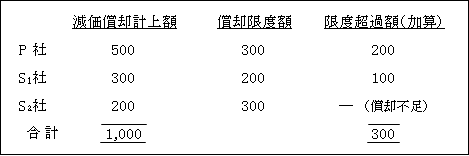

①減価償却の計算

イ.減価償却費は確定した決算において損金経理が要求されているため、

連結納税グループ全体で計算することにはなじまない。

そのため、減価償却費は各法人で個別に計算し、各法人で生じた償却超過額を合計する。

償却超過額の認容も同様である。

【例】

法人毎に計算するので、S2社の償却不足額はP社及びS1社の償却超過額から控除されない。

【参考】

仮に本問において、全体で計算した上で各連結法人に配分されるとすれば以下のようになるが、このような計算はしない。

ロ.連結法人内部で償却方法(定額法、定率法等)を統一する必要はない。

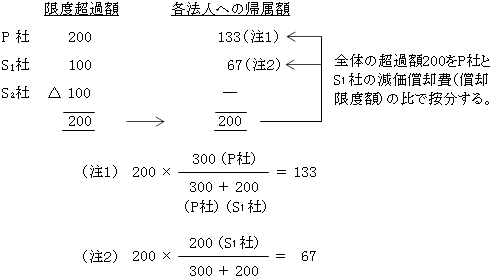

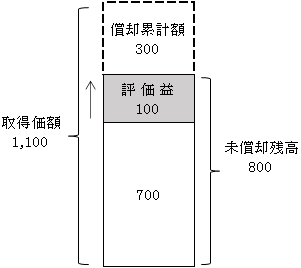

ハ.連結開始時又は加入時に時価評価した減価償却資産の償却費計算

㋑評価損の場合

評価損部分は償却済みの金額とするため、取得価額には評価損計上の有無は影響しない。

したがって、定額法の計算基礎は変わらない。

これに対し、定率法の計算基礎である未償却残高は減少するので影響する。

㋺評価益の場合

評価益部分は取得価額の増額とされると同時に未償却残高も増額することとなる。

以上の減価償却の他、租税特別措置法による特別償却についても減価償却と同様、連結納税グループ内の法人毎に計算する。

特別償却の適用要件を満たすか否かについても法人毎に判定する。

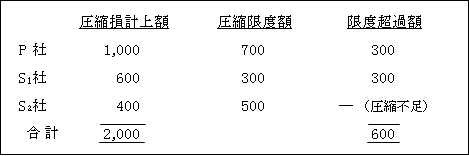

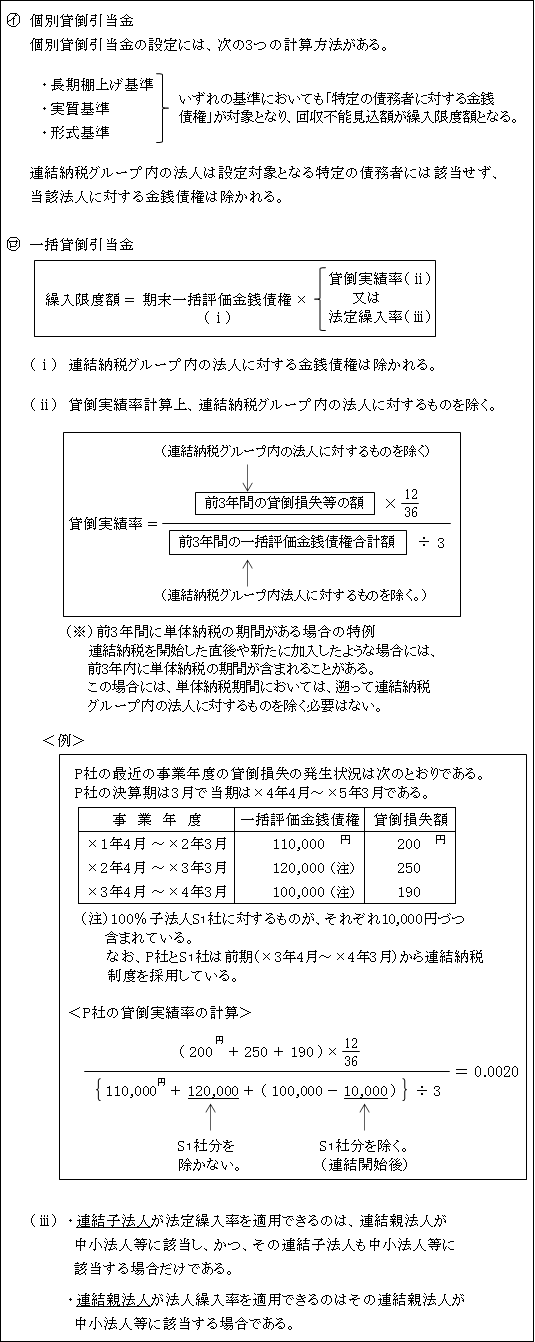

②圧縮記帳

イ.各法人毎に計算し、各法人で生じた圧縮超過額を合計する。

圧縮超過額の認容も同様である。

【例】

法人毎に計算するので、S2社の圧縮不足額は、減価償却不足額同様、P社及びS1社の限度超過額から控除されない。

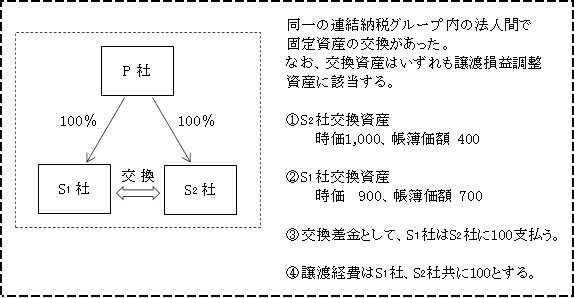

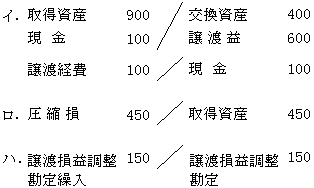

ロ.圧縮記帳と譲渡損益の繰延べが重複する場合

まず圧縮記帳を適用し、その残額の譲渡利益について繰延べを適用する(令122の14③)(「第37章 グループ法人税制」 ページ参照)。

【例】

【解説】

1.S2社

①圧縮限度額

②繰延べ譲渡利益

(900+100)-400-450=150

(注)譲渡経費100は圧縮限度額算定上は控除するが、繰延利益算定上は控除しない。

税務仕訳は次のとおり。

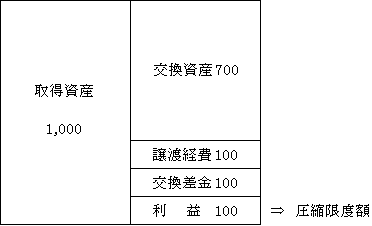

2.S1社

①圧縮限度額

②繰延べ譲渡利益

![]()

税務仕訳は次のとおり。

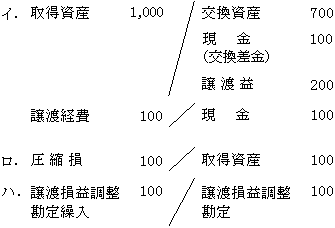

③貸倒引当金

イ.各法人毎に個別に計算し、各法人で生じた繰入限度超過額を合計する。

繰入限度超過額の認容についても同様である。

ロ.単体課税における繰入限度額計算との相違点

連結納税グループという1つの納税主体内部の貸倒引当金の設定はあり得ない。

そのため、単体納税に比較して以下のような相違がある。

④譲渡損益調整資産の調整(法81の3、61の13)

連結法人間で譲渡損益調整資産の譲渡が行われた場合、連結財務諸表のように連結法人間での取引は内部消去されるのではなく、譲渡法人側において譲渡損益を認識した上で、譲受法人側で譲渡や償却等が行われるまでその譲渡損益が繰延べられる。

この制度は従来から連結納税特有の処理とされてきたが、平成22年度税制改正により「グループ法人税制」が導入されたことに伴い、その中の制度の1つとして位置づけられるようになった。

したがって、連結納税の別段の定めとしては規定されていないが、連結納税を行っている法人にも当然に適用される。

なお、詳細については、「第 章 グループ法人税制Ⅲ.100%グループ法人間の資産の譲渡取引」( ~ ページ)参照。

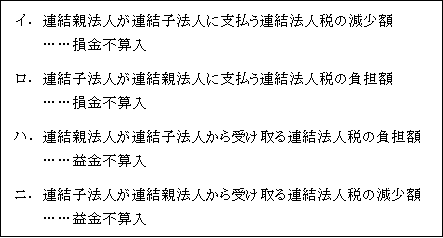

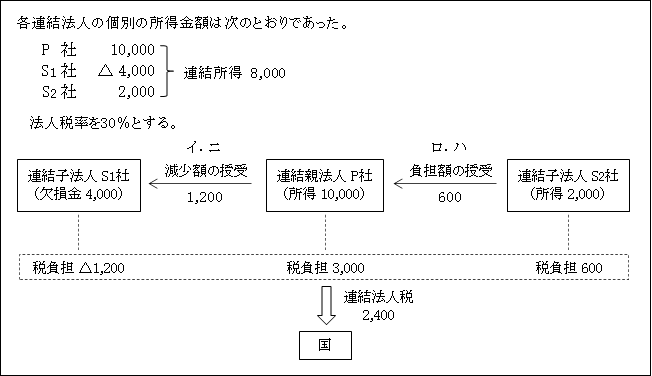

⑤租税公課関連項目

租税公課関連項目は各連結法人が個々に計算した損金不算入額及び益金不算入額を合計する。

基本的には単体納税における取扱いと同様であるが、連結納税特有の項目として、連結法人税の個別帰属額を精算する場合の支払額又は受領額は、損金又は益金に算入しないこととされている(法38③、④)。

【例】

【解説】

以上を連結所得計算における税務調整を示せば次のようになる。

以上からもわかるように、連結親法人と各連結子法人との間で法人税等の精算を行わなくても、次のように連結所得に影響はない。

よって、精算を行うかどうかは任意とされている。

⑥役員給与

連結納税グループ内の法人毎に、単体納税と同様に処理する。

⑦海外投資等損失準備金(措法68の43、令39の72①)

連結納税グループ内の法人毎に、単体納税と同様に処理する。

ただし、特定の連結子法人(「特定法人」という。)に対しては設定できない。

2.全体で計算する調整項目(連結欠損金は、後述4.)

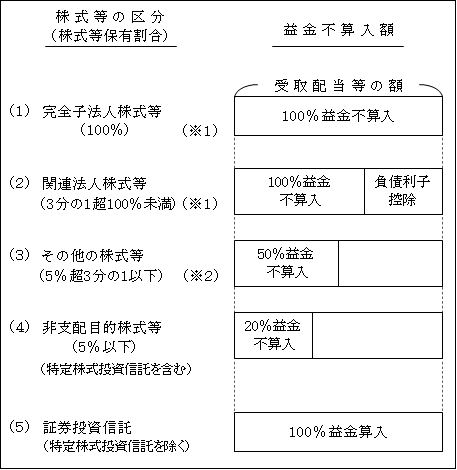

①受取配当等の益金不算入

益金不算入となる受取配当等の額の計算は、株式等の区分によってそれぞれの株式等からの配当により、次のように異なっている。

株式等の区分

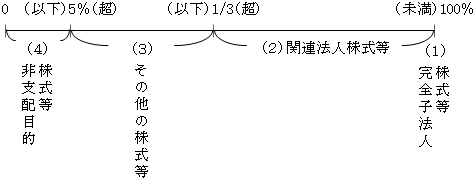

(※1)完全子法人株式等と関連法人株式等の場合は、配当等の計算期間を通してこの保有割合が必要とされる。

そして、配当等の計算期間はそれぞれ次のように異なっている。

配当等の計算期間については数々の特例もあり、詳細については「第11章 受取配当金等の益金不算入」参照。

(※2)完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等をいう。

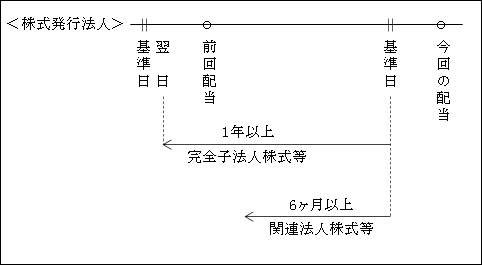

上記株式等の区分における株式等の定義及び益金不算入額の計算方法は、以下の点を除いては単体納税におけるものと同様である。

したがって、詳細については「第11章 受取配当金等の益金不算入」参照。

イ.株式等の区分判定

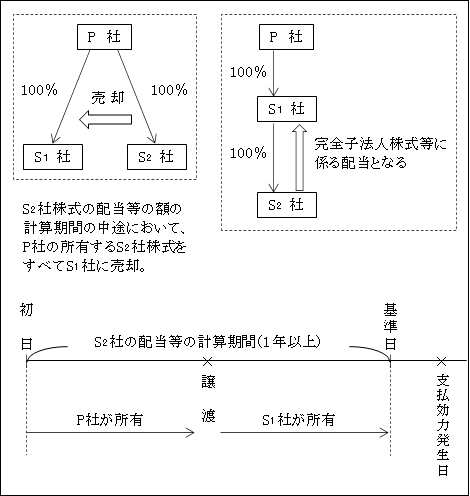

㋑完全子法人株式等

計算期間の途中で完全支配関係グループ内で配当支払い法人の株式等の移転があった場合の取扱いは、単体納税の場合と同様、完全支配関係は継続しているため、完全子法人株式等として取り扱う。

(「第11章 受取配当金益金不算入」( ページ~ ページ)参照。)

㋺関連法人株式等

(ⅰ)保有割合の判定

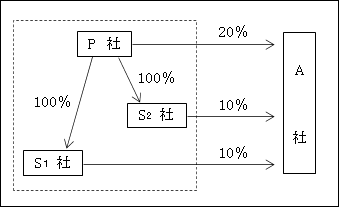

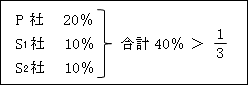

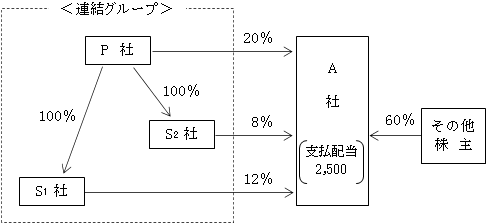

連結納税においては、連結納税グループを1つの単体法人のように扱うため、保有割合を判定する場合もグループ全体の保有割合をもって判定する。

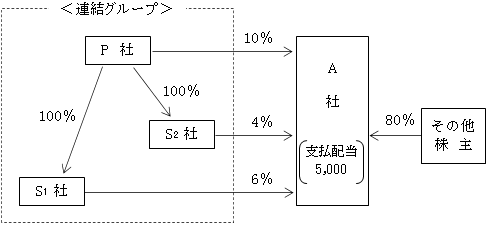

【例】

以上のような場合、単体納税であれば個々の法人毎に判定するため、いずれの法人も単独で3分の1超の保有はしていないので、A社株式はいずれの法人においても関連法人株式等には該当しないことになる。

一方、連結納税にあっては、連結納税グループ法人の所有する株式の合計数で判定するため、3分の1超(40%)保有しているものと判定される。

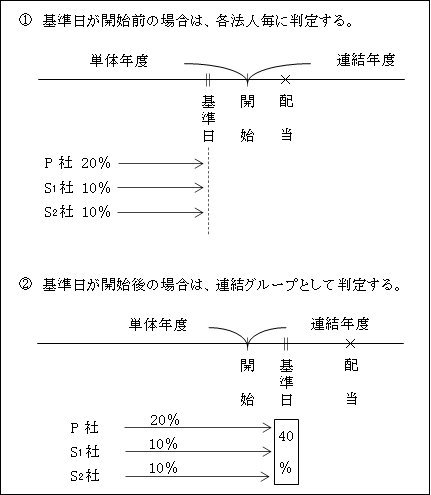

以上のように、判定時における事業年度が単体事業年度に属するか連結事業年度に属するかによって株式等の区分判定に影響する。

例えば、連結納税開始前か後かによって異なることとなる。

この場合の判定となる時期については、明文規定はないが基準日になると思われる。

【例】

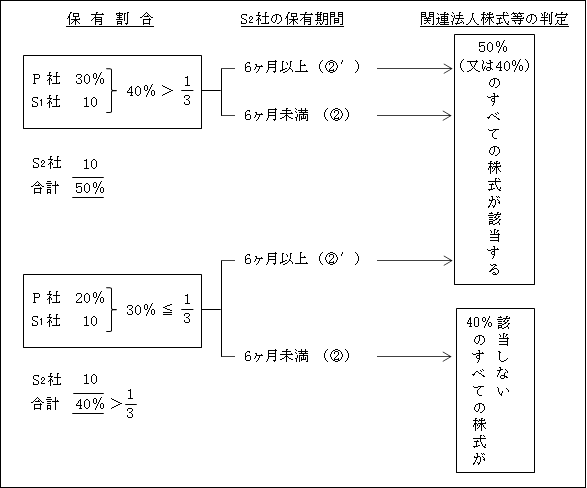

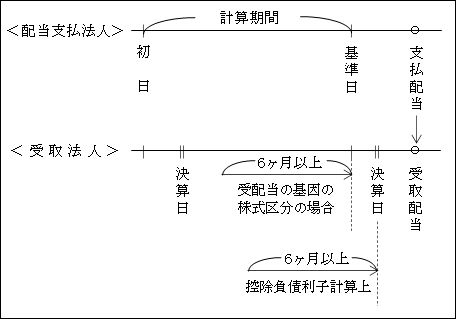

なお、関連法人株式等に該当するか否かの判定は、以上の保有割合(3分の1超)の他に次の保有期間(6ヶ月以上)も同時に満たしていなければならない。

(ⅱ)保有期間の判定

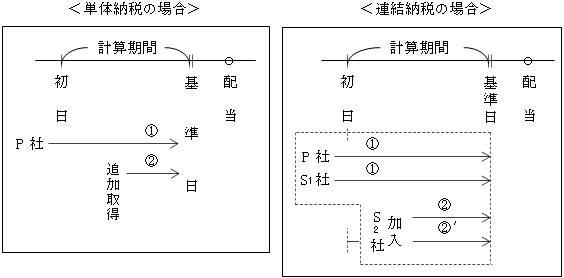

関連法人株式等に該当するには、3分の1超の株式等をその配当等の計算期間の初日から基準日まで(6ヶ月以上)引き続き所有していなければならない。

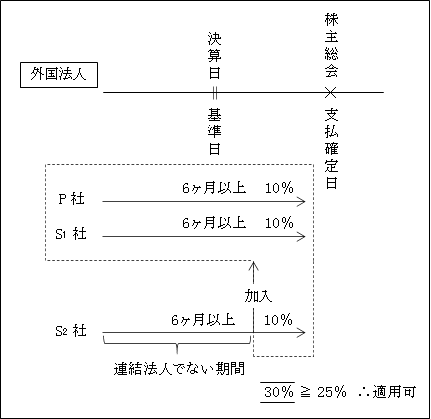

そこで、連結事業年度の途中で新規に連結納税に加入した法人の所有している判定対象株式の取り扱いが問題となる。

この点については、単体納税における追加取得株式の取扱い法人税基本通達3-1-7の3(「第11章 受取配当金益金不算入」( ページ)参照。)と同様の規定が連結基本通達3-1-10にもあり、これらの規定によれば次のようになる。

単体納税の場合

判定対象法人の株主であるP社が①の期間3分の1超所有していれば、②の追加取得分は保有期間が6ヶ月未満であっても、この追加取得分を含めてすべてが関連法人株式等となる(基通3-1-7の3)。

一方、①の期間の保有が3分の1以下の場合は、追加取得によって3分の1超となったとしても、計算期間の初日から基準日まで継続して3分の1超を保有していないので、追加取得分も含めすべての株式が関連法人株式等に該当せず、その他の株式等ないしは非支配目的株式等に該当することになる。

連結納税の場合

連結納税における加入の場合も単体納税における上記の追加取得の場合の取扱いと同様となる。

単体納税におけるP社を、連結納税では連結納税グループ(P社+S1社)と考えて判定することになる。

つまり、P社とS1社の合計で、①の期間3分の1超所有していれば、新規加入したS2社の保有期間が②のように6ヶ月未満であったとしても(連結納税への加入時期とは関係ない。)、このS2社所有分を含めてすべてが関連法人株式等に該当する。

また、S2社の保有期間が6ヶ月以上である②′の場合には当然に関連法人株式等に含められる。

一方、①の期間におけるP社とS1社の保有割合の合計が3分の1以下の場合は、S2社の加入によってS2社の所有する株式数を加えて3分の1超となったとしても、計算期間の初日から基準日まで継続して3分の1超を保有してないので、S2社所有分②も含めすべての株式が関連法人株式等に該当しない。

しかし、②′のようにS2社の保有期間が6ヶ月以上の場合には、単体納税の場合にP社が6ヶ月以上前に追加取得した場合と同様、すべての株式が関連法人株式等に該当する。

以上の連結納税の場合の取扱いをまとめると次のようになる。

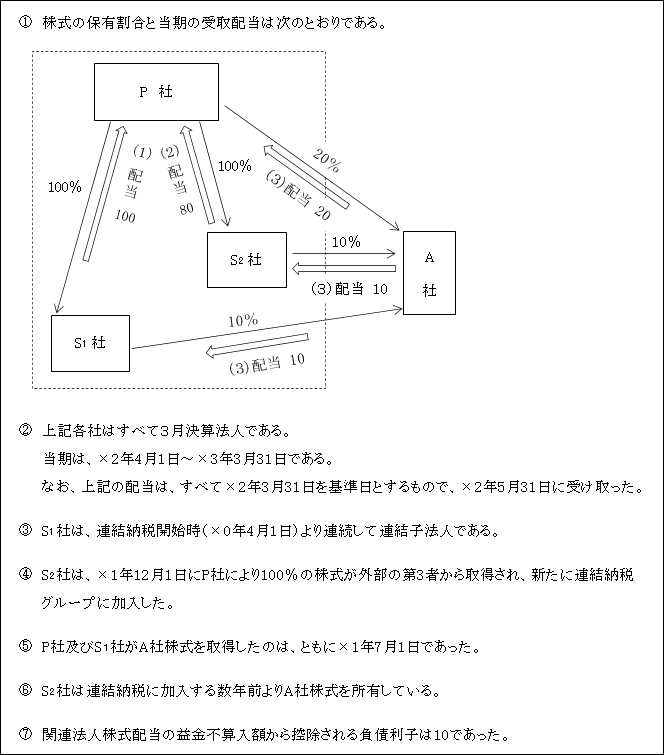

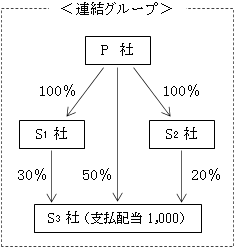

【設例】

【解説】

(1)S1社からの配当

S1社は連結納税開始時よりの連結子法人なので、配当等の計算期間を通じてP社は保有しているので完全子法人株式に該当する。

![]()

(2)S2社からの配当

S2社は×1年12月1日にP社の100%子法人となり初めて連結納税グループに加入した。

そのため、今回の配当の基準日において取得から4ヶ月しか経過しておらず、基準日現在100%の株式を保有していても、配当等の計算期間を通じて継続保有されていない。

よって、S2社は完全子法人等にも、また関連法人株式等にも該当せず、「その他株式等」に該当することとなる。

![]()

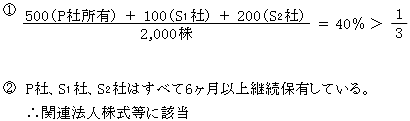

(3)A社からの配当

1.A社の株式等の区分の判定は、基準日における各連結法人の保有割合を合算して判定する。

2.保有期間

P社及びS1社ともにA社株式を取得してから基準日まで9ヶ月を経過しており、配当等の計算期間を通じて6ヶ月以上継続保有されている。

またS2社も数年前よりA社株式を所有しているので、配当等の計算期間継続保有されている。

3.以上から、A社株式は「関連法人株式等」に該当する。

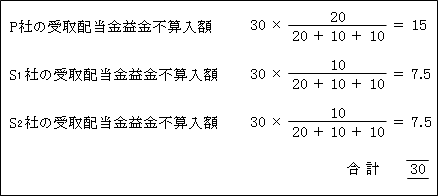

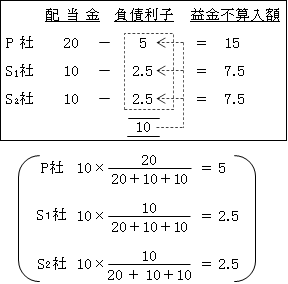

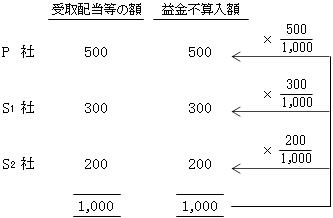

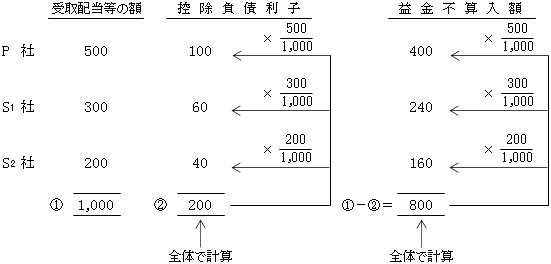

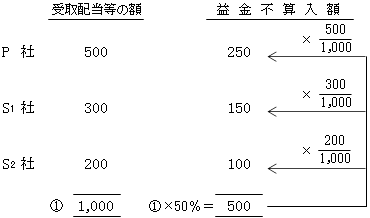

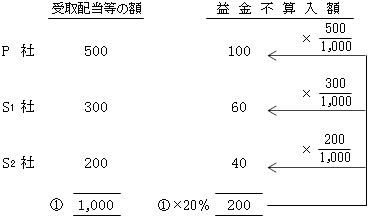

4.益金不算入額(全体)

![]()

5.各法人への配分(個別帰属額)

なお、この場合の関連法人株式等の受取配当金等益金不算入額の計算は、控除する負債利子10が全体で計算し、各法人に配分されていることを意味している。

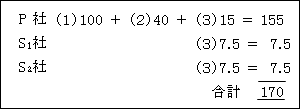

(4)各連結法人の益金不算入額(減算・流出)

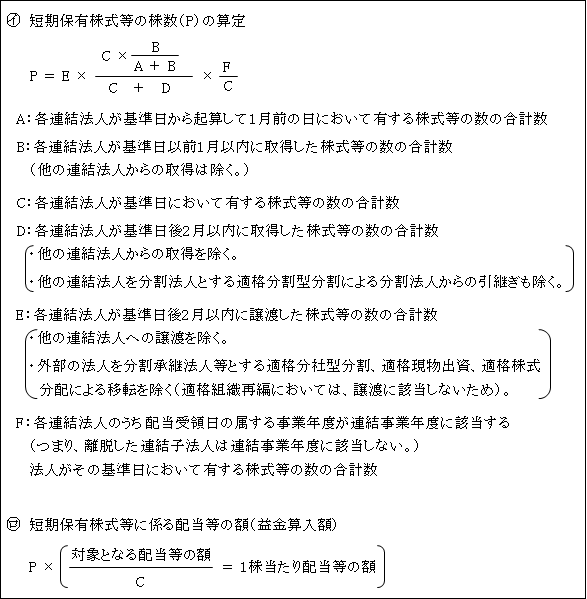

ロ.短期所有株式等の計算

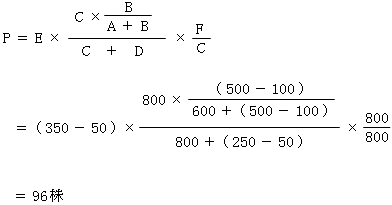

連結納税における短期所有株式等に係る配当金の額は、次の算式により計算される(令155の7①)。

以上のように、短期所有株式等の計算は、連結納税グループを一体として取り扱い、配当等の受け取り法人と連結完全支配関係のある法人との間で行った(連結納税グループ内で行った)対象株式の譲渡等については、判定期間における譲渡株数・取得株数から除外し、連結納税グループ外の法人への譲渡株数、グループ外の法人からの取得株数で計算する。

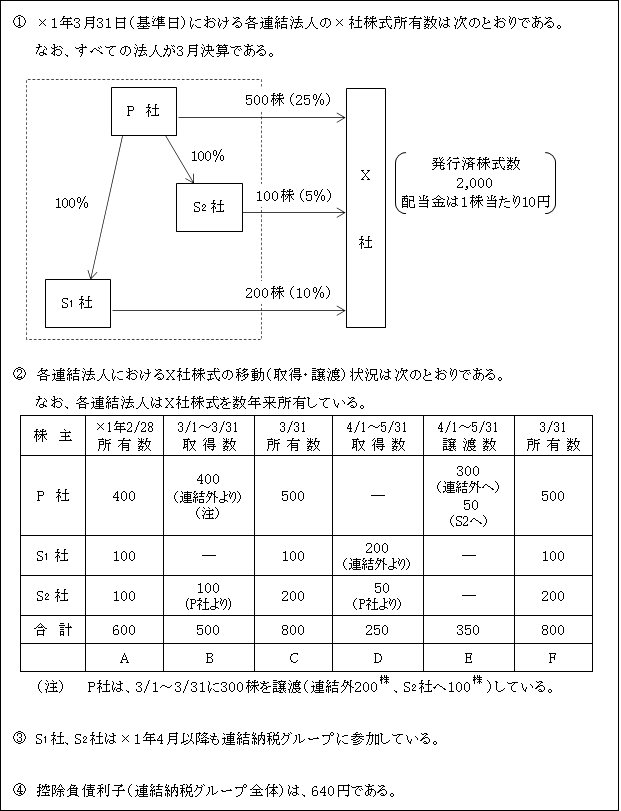

【設例】

【解説】

(1)短期所有株式数(P)の算定

(2)短期所有株式等に係る配当等の額

96株 × 10円 = 960円

(3)X社株式の株式区分の判定

(4)益金不算入額

つまり、8,000円と6,400円との差額1,600円は益金となる。

(5)個別帰属額

ハ.控除負債利子の計算

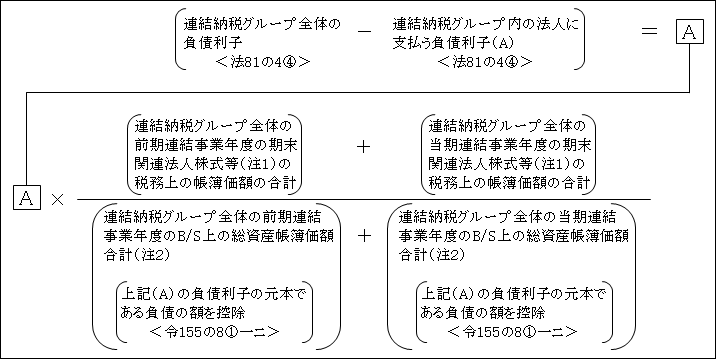

関連法人株式等の配当金不益不算入額計算上、配当金より控除される負債利子についてはグループ全体で算定される(令155の8)。

①計算方法

単体納税においては、控除負債利子額の計算方法には、「原則法」と「簡便法」の2つがあり、いずれか有利な方(少ない方が益金不算入額が大きくなるので有利)を選択できることになっている。

一方、連結納税においては連結事業年度内で加入や離脱の可能性もあるため、基準年度までの調整は事務負担の煩雑さなどを理由として、「簡便法」は認められず、「原則法」のみ適用される。

②「原則法」による計算

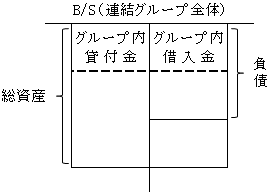

連結納税グループ内の法人の数値を除いて、外部の法人に対する数値で算定する。

【算式】

(注1)期末関連法人株式等

控除負債利子計算上の関連法人株式等と受取配当等の基因となった株式等の区分判定における関連法人株式等とは、基準日と連結決算日が異なる場合は異なるので注意する。

(注2)総資産の帳簿価額の調整については、「第11章 受取配当金等益金不算入」(26ページ~)参照。

また分母の総資産から連結納税グループ内の法人に支払う負債利子(A)に対応する負債を控除する点であるが、連結納税グループ内で他の連結法人から借入金があるということは、他の連結法人ではその連結法人に対して貸付金を有しているはずである。

したがって、「負債を控除」する代わりに「貸付金を総資産から控除」するとしても結果は同じはずである。

にもかかわらず、ここで負債を控除するとしたのは、上記の算式が控除負債利子を計算するためのものであるからであると思われる。

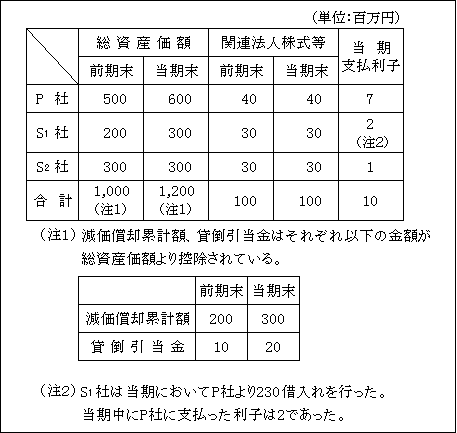

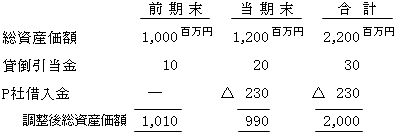

【例】

【解答】

(1)総資産価額の調整

(2)控除負債利子

![]()

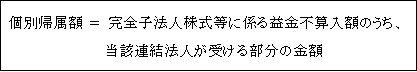

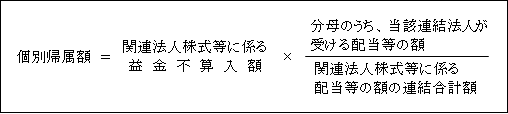

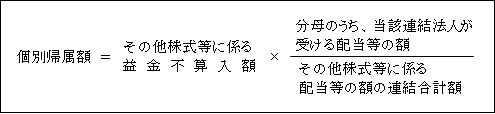

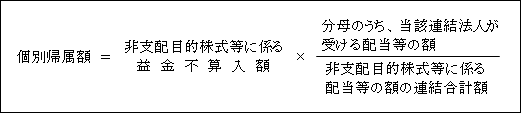

ニ.受取配当等の益金不算入額の個別帰属額

連結納税グループ全体で計算した受取配当等の益金不算入額は、次の株式等の区分ごとに、各法人が受領する受取配当等の金額に応じて按分される(令155の11)。

㋑完全子法人株式等

㋺関連法人株式等

㋩その他株式等

㋥非支配目的株式等

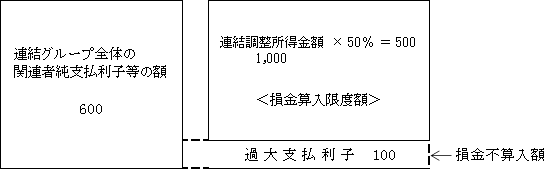

②外国子会社からの受取配当等の益金不算入

外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる外国子会社の判定は、連結納税グループ全体で判定する。

そして外国子会社に該当した場合には、連結納税グループに属する各連結法人の保有割合にかかわらず、連結法人の全てに本制度が適用される。

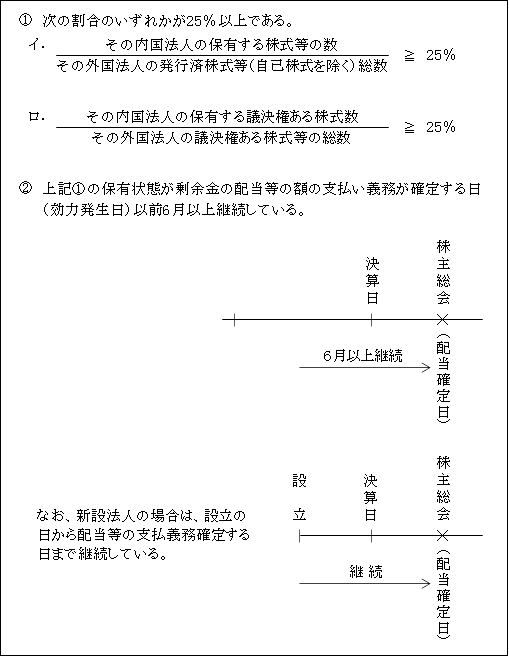

<適用対象となる外国子会社>

次の2つの要件を満たす外国法人をいう(令22の4①)。

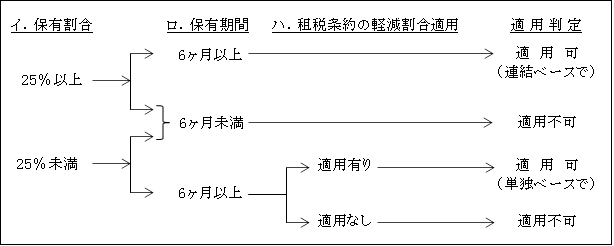

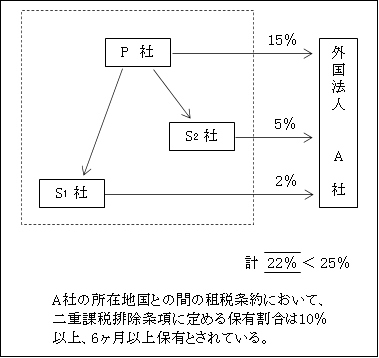

さらに、保有割合が25%未満であっても(6ヶ月以上の保有期間は必要)租税条約において保有割合が軽減されている場合には、各連結法人単独で租税条約の二重課税排除条項に定める軽減割合以上を保有していれば、該当した連結法人は外国法人からの配当等益金不算入制度が適用できる。

以上の本制度適用要件をまとめると次のようになる。

イ.保有割合の判定

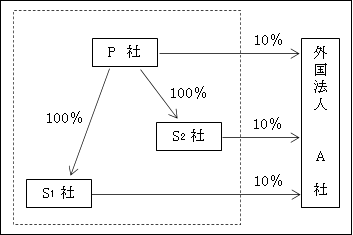

連結納税においては、連結納税グループを1つの単体法人のように扱うため、保有割合を判定する場合もグループ全体の保有割合をもって判定する。

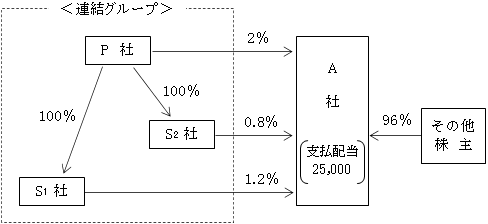

【例】

以上のような場合、単体納税であれば、個々の法人毎に判定するため、いずれの法人も単独で25%以上の保有をしていないので、外国法人A社からの配当は益金不算入の適用対象とはならない。

一方、連結納税にあっては、連結納税グループ法人の所有する株式の合計数で判定するため、25%以上(30%)保有しているものと判定される。

以上のように、判定時における事業年度が単体事業年度に属するか連結事業年度に属するかによって判定に影響する。

なお、適用対象となるか否かの判定は、以上の保有割合(25%以上)の他に、次の保有期間(支払義務確定日まで6ヶ月以上)も同時に満たしていなければならない。

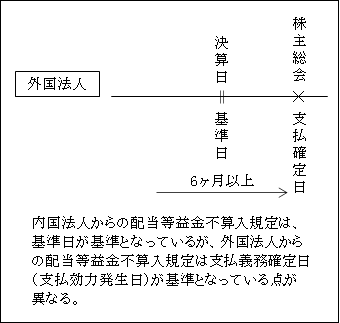

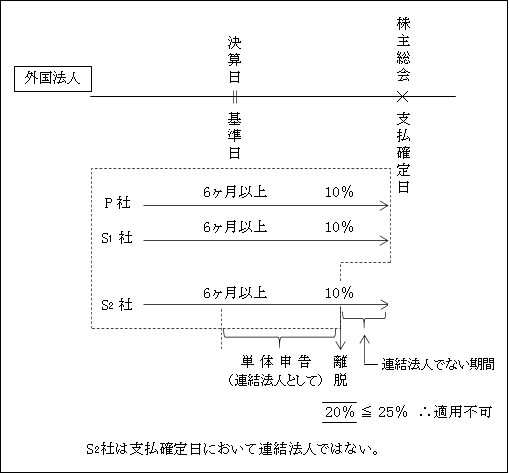

ロ.保有期間

連結事業年度の途中において、連結親法人との間に連結完全支配関係を有することになった連結法人(加入)や逆に有しなくなった連結法人(離脱)についても、その配当等の支払義務確定日(基準日ではない。)において連結完全支配関係のある連結法人であれば、配当等の支払義務確定日以前に連結法人ではない期間が含まれていたとしても、その期間も含めて「6ヶ月以上」かどうかの判定を行うことになる(法基通3-3-1((単体申告を行う連結法人))、連法基通3-3-1((連結法人)))。

<加入の場合>(配当受領する内国法人と外国法人の決算日は同一と仮定)

<離脱の場合>(配当受領する内国法人と外国法人の決算日は同一と仮定)

ハ.租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定

配当等の支払義務確定日において、連結法人全体で25%以上の株式を所有していない場合であっても(ただし、6ヶ月以上の保有期間は必要)、各連結法人が単独で租税条約の二重課税排除条項に定める保有割合以上を有しているときは外国子会社に該当するため、その連結法人は本制度の適用ができる(法基通3-3-3、連法基通3-3-3)。

【例】

【解答】

P 社 15% ≧ 10% ∴P 社にとって、A社は外国子会社に該当する。

S1社 2% < 10% ∴S1社にとって、A社は外国子会社に該当しない。

S2社 5% < 10% ∴S2社にとって、A社は外国子会社に該当しない。

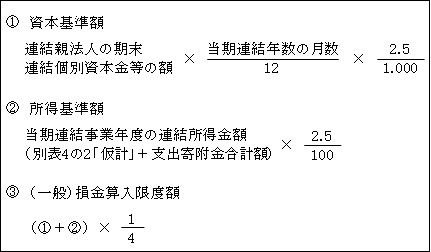

③寄附金の損金不算入

寄附金課税の趣旨、寄附金の意義とその範囲等については単体納税におけるそれらと同様であるため、詳細については「第16章 寄附金」を参照。

ここでは、主として単体納税と異なる損金算入限度額の計算について解説する。

<損金不算入額・損金算入限度額の計算>

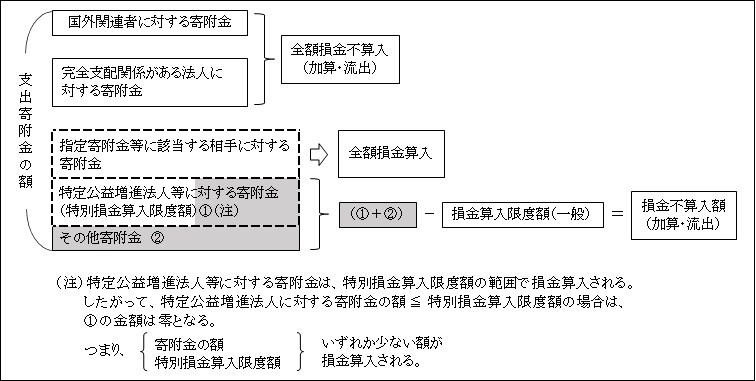

寄附金の損金算入限度額及び損金不算入の取扱いは、寄附をする法人、寄附をする相手先等によってその取扱いを異にしている。

ここでは、寄附をする連結法人は普通法人に限ることとする。

損金不算入額の計算の全体像を示せば次のようになる。

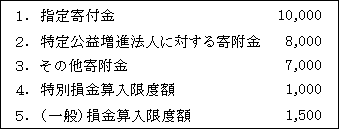

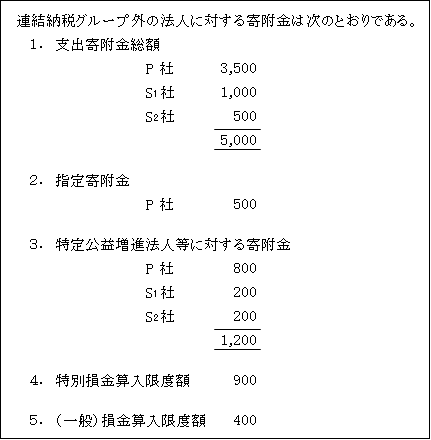

【例】

【解答】

次の寄附をする相手先ごとの取扱いについて以下解説する。

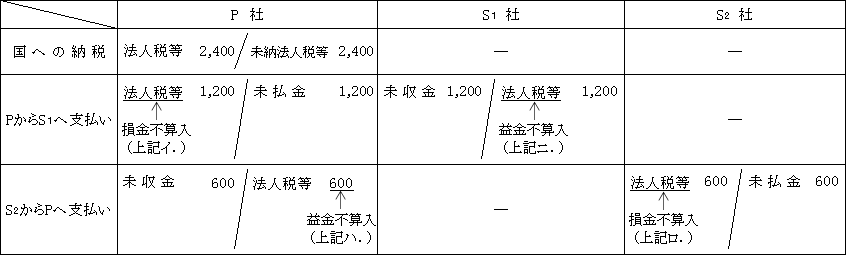

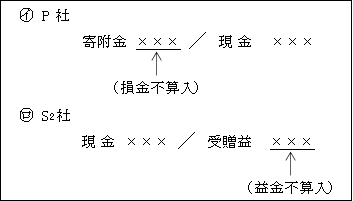

イ.完全支配関係がある(連結納税グループ内)法人に対する寄附金

ロ.特定公益増進法人等に対する寄附金

ハ.その他一般の法人に対する寄附金

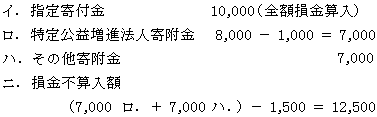

イ.連結納税グループ内の法人への寄附

連結納税グループ内法人への寄附金は、完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある内国法人間の寄附に該当し、寄附をした法人において全額損金不算入(法81の6②)、その寄附金を受領した法人において受贈益は全額益金不算入(法25の2)となる。

なお、グループ法人税制において行われる寄附修正は、連結納税グループ内の法人の株式については行われない(令9①七、9の2①五)。

これは、連結納税においては、帳簿価額の修正事由が生じた場合に、寄附修正を含め、連結事業年度における連結利益積立金の増減額のすべてに株式の帳簿価額の修正が行われるためである。

つまり、連結子法人株式の寄附修正だけを取り出して利益積立金の増減はしない。

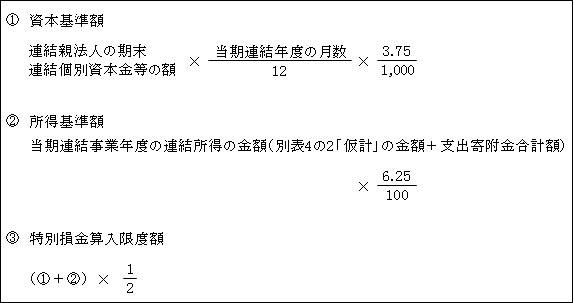

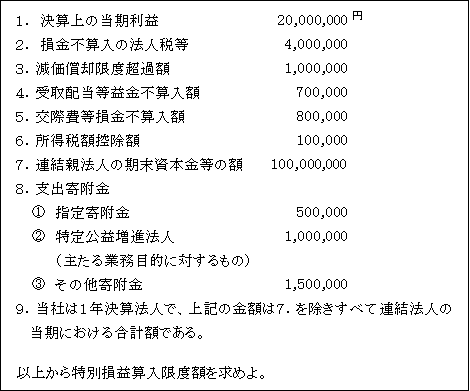

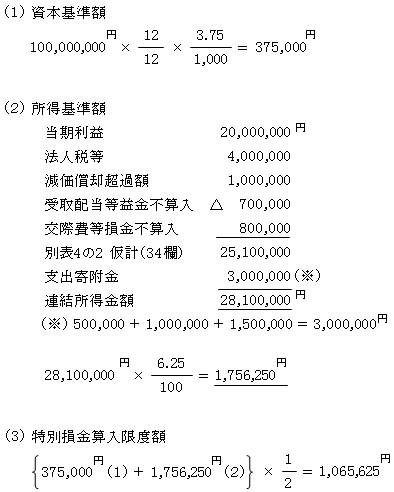

ロ.特定公益増進法人等に対する寄附

特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額(特別損金算入限度額)は、連結納税グループを一体として扱い、連結親法人の資本金等の額及び連結所得金額を基礎として算定する(令155の13の2①)。

【算式】

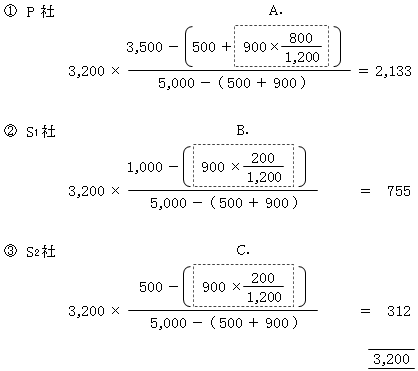

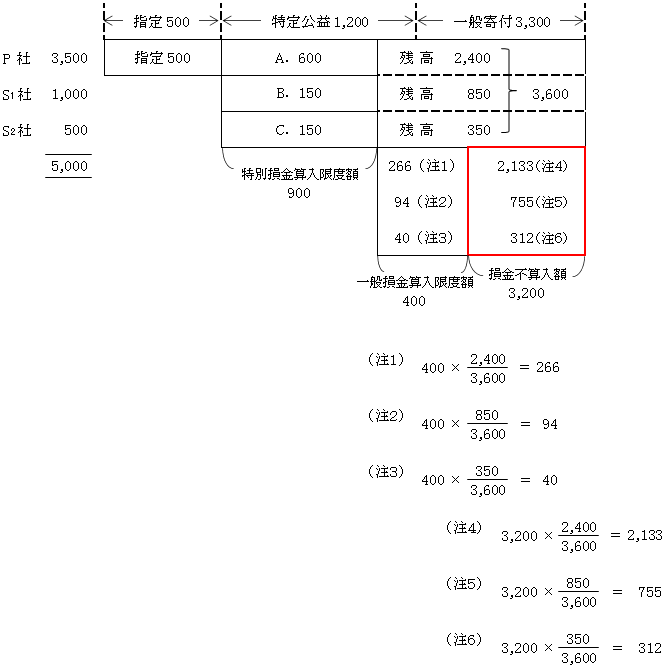

【例】

【解答】

ハ.その他寄附金

その他寄附金等(※)に対する損金算入限度額(一般損金算入限度額)も、特定公益増進法人等に対する特別損金算入限度額の計算同様、連結納税グループを一体として扱い、連結親法人の資本金等の額及び連結所得金額を基礎として算定する(令155の13①)。

(※)特定公益増進法人等に対する寄附金額 > 特別損金算入限度額

この場合は、限度超過相当額がその他寄附金とともに、一般損金算入限度額の範囲内で損金算入される。

【算式】

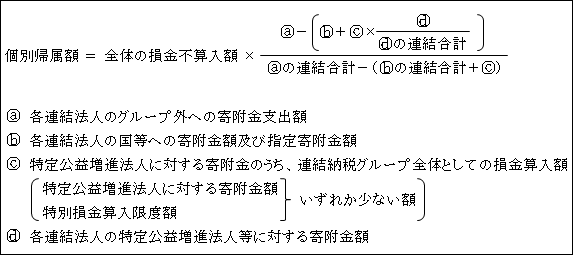

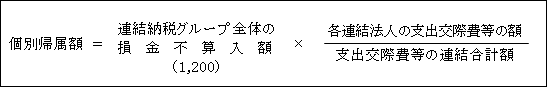

ニ.寄附金の損金不算入額の個別帰属額

㋑完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)のある法人に対する寄附金

(令155の16二)

![]()

㋺完全支配関係(法人による完全支配関係に限る)がない法人に対する寄附金

(令155の16一)

【例】

【解答】

(1)連結納税グループ全体での損金不算入額

(2)損金不算入額の各連結法人個別帰属額

以上の計算過程を図解すると次のとおりである。

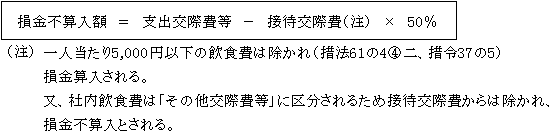

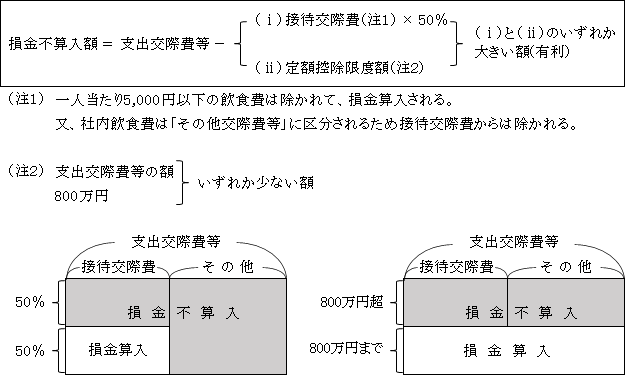

④交際費等の損金不算入

交際費等の損金不算入額は、連結納税グループを一体として計算する。

そして、交際費等の損金算入限度額は、連結親法人の資本金の額に基づいて計算される。

なお、交際費等の意義とその範囲等については、単体納税におけるそれらと同様であるため、詳細については「第17章 交際費等」を参照。

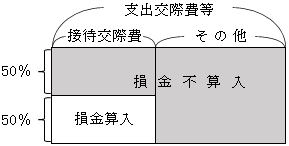

イ.中小法人以外の法人(連結親法人の資本金1億円超の法人)

交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%を損金算入できる。

それ以外の交際費等の額は全額が損金不算入となる。

ロ.中小法人(連結親法人の資本金1億円以下の法人)

ハ.交際費等の損金不算入額の個別帰属額

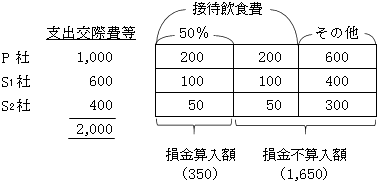

㋑中小法人以外の法人

各連結法人の接待交際費の50%相当額を超える金額が損金不算入の個別帰属額となる。

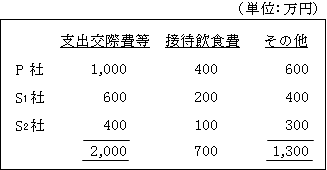

【例】

【解答】

以上を図解すると次のとおりである。

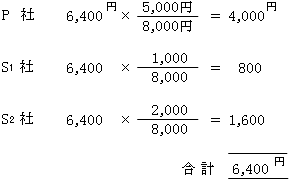

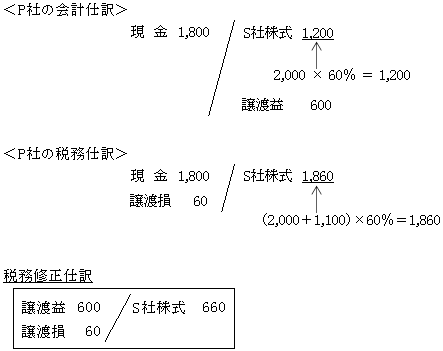

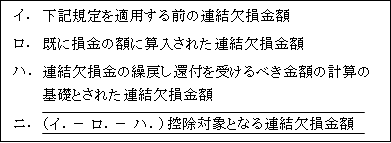

㋺中小法人

(ⅰ)接待飲食費の50%の金額を損金算入限度額とした場合

上記㋑と同様、各連結法人の接待交際費の50%相当額を超える金額が損金不算入の個別帰属額となる。

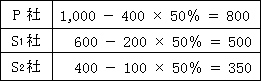

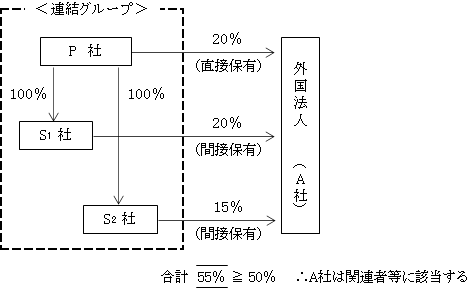

(ⅱ)定額控除限度額を損金算入限度額とした場合

損金不算入額を各連結法人の支出交際費等の額の割合で按分する

(措令39の95)。

以上により上記の<例>の場合は、

![]()

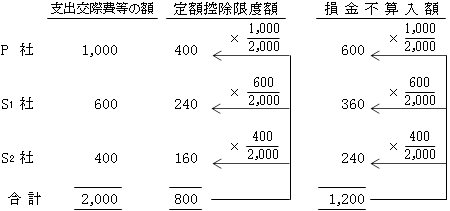

⑤過大支払利子の損金不算入

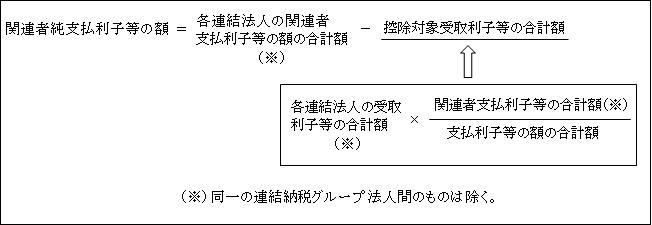

連結納税における過大支払利子税制は、連結納税グループ全体の関連者純支払利子等の額と連結納税グループ全体の連結調整所得金額を比較し、連結納税グループ全体の関連者純支払利子等の額のうち、連結納税グループ全体の連結調整所得金額の50%(損金算入限度額)を超える部分が、損金不算入額となる。

イ.関連者等の判定

関連者等の判定は、単体納税と同様に、「直接又は間接の50%以上の資本関係等や実質支配関係等」によって行われる。

したがって、連結子法人の所有する株式等は連結親法人から見れば間接保有となり、連結グループ内の法人毎に判定しても連結グループ全体で判定しても結果は同じとなる。

ロ.関連者純支払利子の額

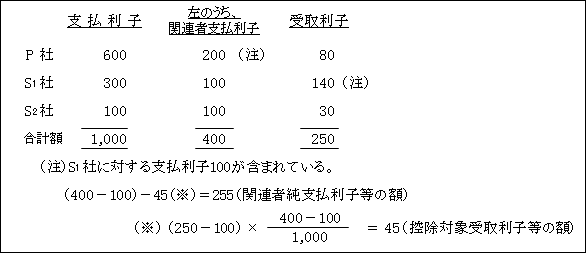

【例】

ハ.連結調整所得金額

連結調整所得金額算定における調整は、単体納税と同様である。

ただし、同一の連結納税グループ内の他の連結法人からの受取配当等に係る益金不算入額は加算調整対象から除外されている(措令39の113の2①)。

つまり、連結調整所得金額の計算においては、100%益金不算入となる。

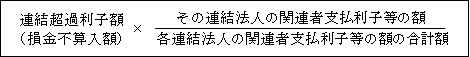

ニ.連結超過利子(過大支払利子)個別帰属額の計算

上記ロ.の【例】において次の条件を加える。

連結調整所得金額390

㋑連結超過利子額(損金不算入額)

255 - 390 × 50% = 60

㋺個別帰属額の計算

3.連結子法人株式の帳簿価額の修正に伴う調整(連結特有の調整)

連結子法人株式の帳簿価額の修正に伴う税務上の取扱いについては、前述した「Ⅳ.連結子法人株式の帳簿価額の修正」( ページ)参照。

ここでは、帳簿価額の修正に伴う税務調整について取り上げる。

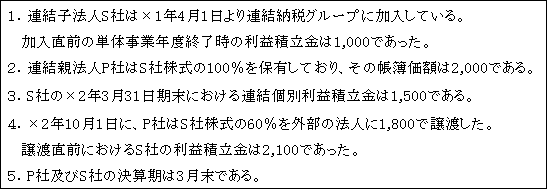

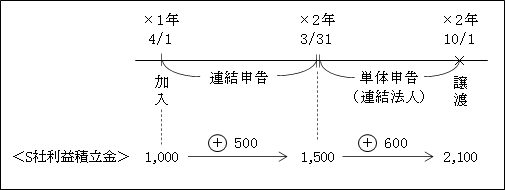

【例】

【解説】

(1)帳簿価額の修正

(2)S社株式の譲渡

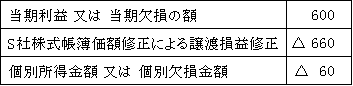

申告書の記載は次のようになる。

<P社 別表4の2付表 個別所得の金額の計算に関する明細書>

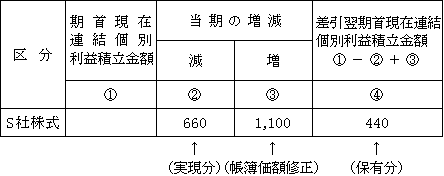

<P社 別表5の2(一)付表一 連結個別利益積立金の計算に関する明細書>

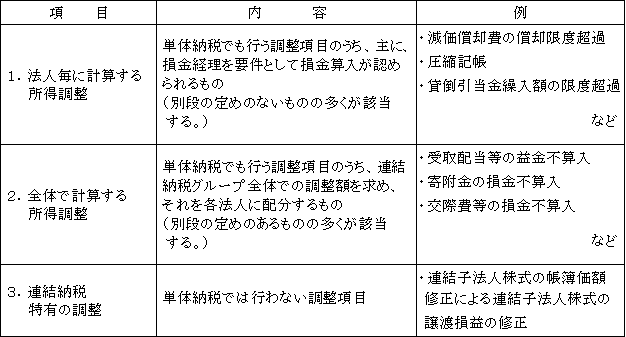

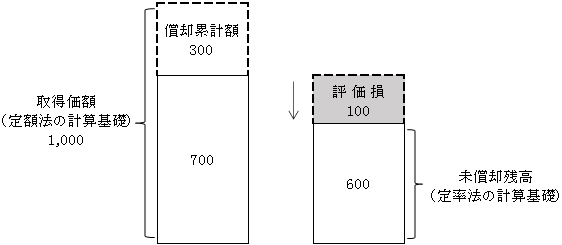

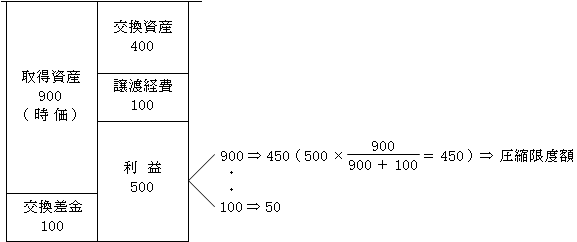

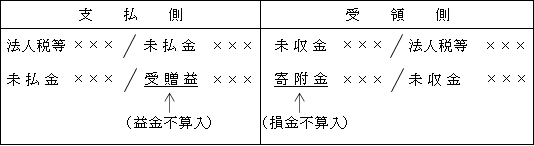

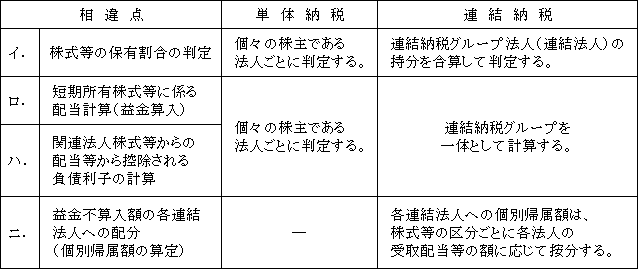

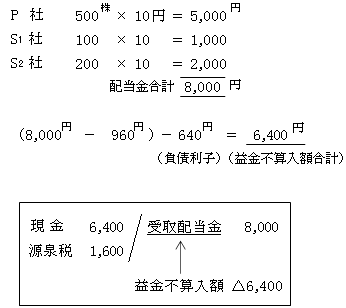

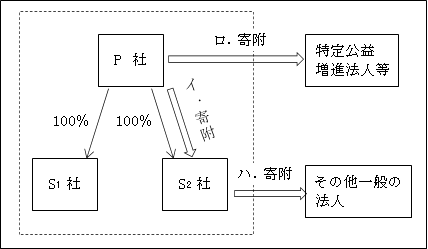

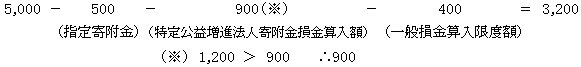

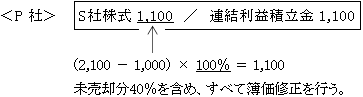

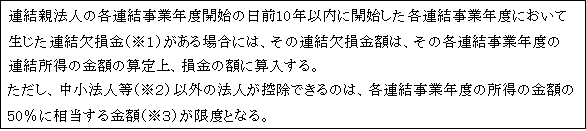

4.連結欠損金

①繰越控除(法81の9①)

(※1)連結欠損金の意義(法2十九のニ)

各連結事業年度の連結所得の計算上、その連結事業年度の損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額をいう。

![]()

ただし、控除対象となる連結欠損金は次の金額である。

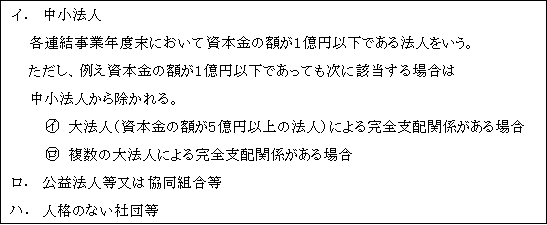

(※2)中小法人等

連結納税においては、連結親法人が中小法人等に該当するか否によって判定される。

中小法人等とは、以下のものをいう。

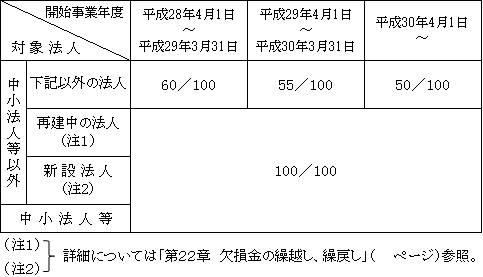

(※3)連結欠損金の控除限度額の制限

連結欠損金の控除限度額は、連結欠損金控除前連結所得金額に対して次の割合に相当する金額とされている。

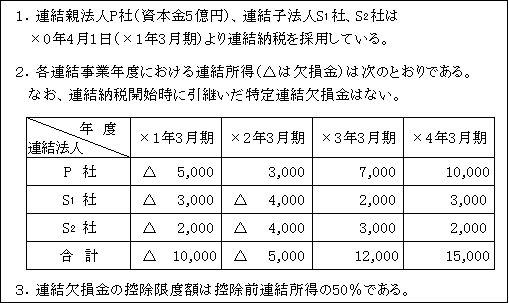

【設例】(連結欠損金控除)

【解説】

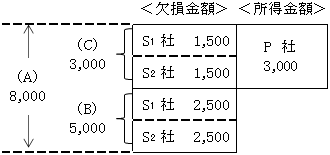

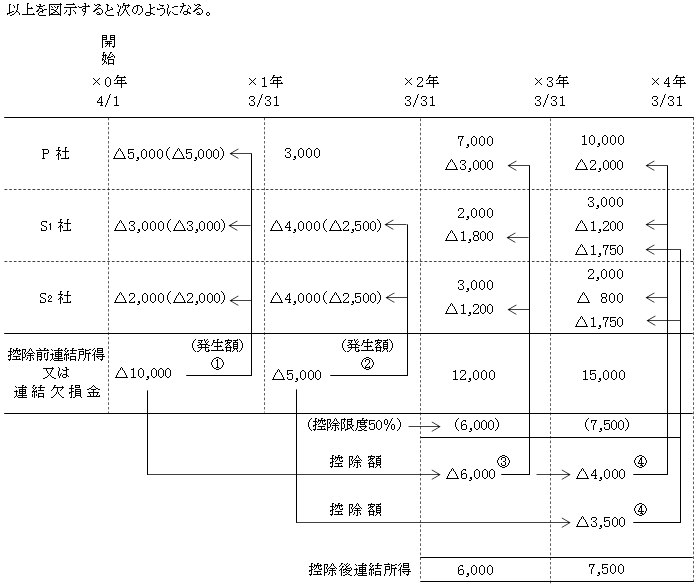

①×1年3月期

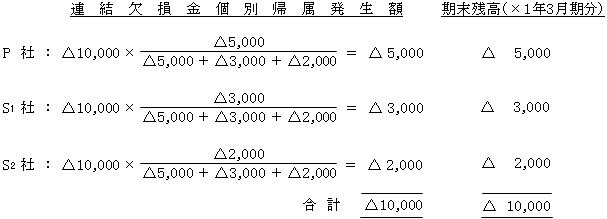

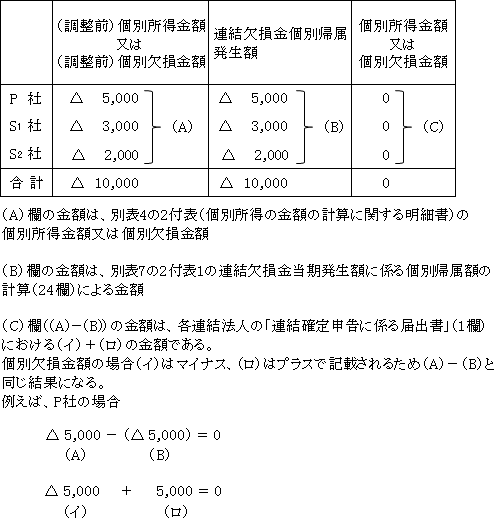

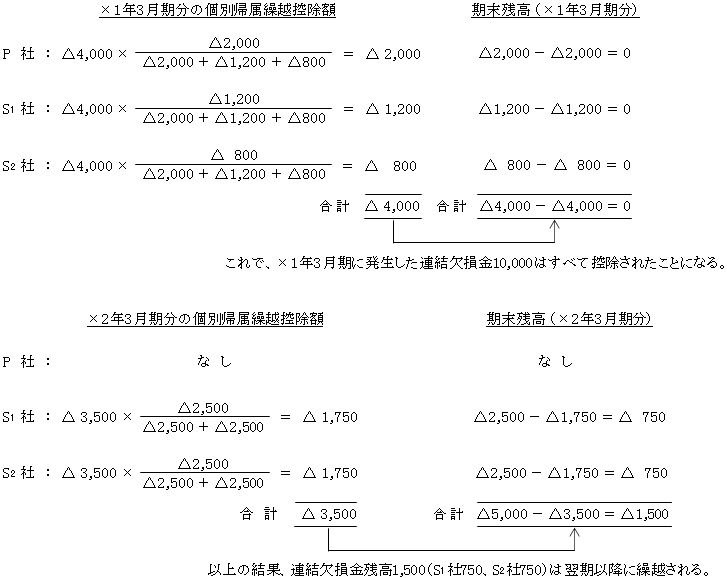

各社の連結欠損金個別帰属発生額は、連結欠損金(△10,000)を個別欠損の生じている法人の個別欠損の比で按分する。

以上の結果、×1年3月期における個別所得金額又は個別欠損金額は次のようになる。

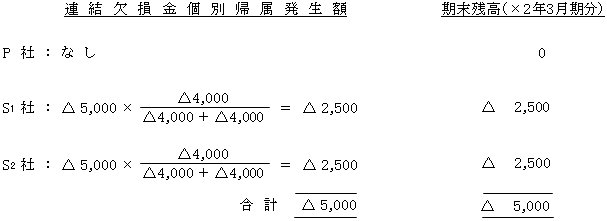

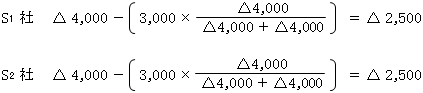

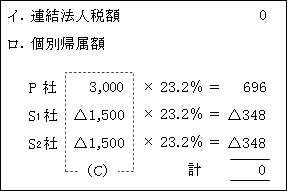

②×2年3月期(連結欠損金の発生)

また、次のようにP社で生じた連結所得3,000をS1社及びS2社で生じた連結欠損金に充当したものと考えても同じ結果となる。

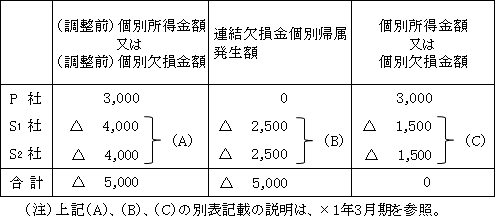

以上の結果、×2年3月期における個別所得金額又は個別欠損金額は次のようになる。

(C)の調整後個別欠損金額は、個別所得金額と損益通算される金額である。

また、(B)は翌期に繰り越される個別欠損金額である。

以上を図示すると次のようになる。

(B)が(A)から控除されるのは、(B)は翌期以後に繰り越される未使用の欠損金であり、その連結事業年度の連結法人税額には関係していないためである。

つまり、その連結事業年度の連結法人税額に関係しているのは以下のように損益通算された(C)の欠損金額である。

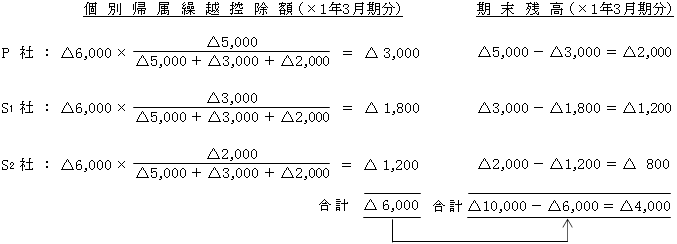

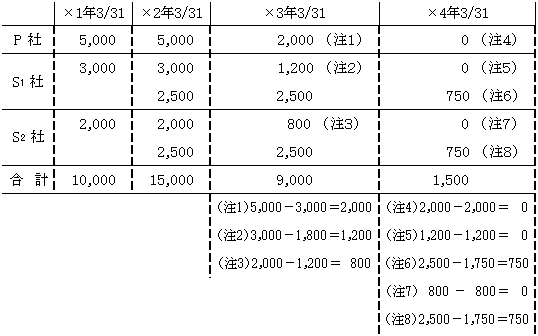

③×3年3月期(連結欠損金の繰越控除)

連結所得(12,000)の50%(6,000)を限度に、古い年度に発生した繰越連結欠損金から控除する。

そこでまず最初に×1年3月期に繰越した△10,000のうちから△6,000が控除(充当)される。

そして、△6,000の連結欠損金控除額の各社における個別帰属額は、×1年3月期の連結欠損金個別帰属額残高の比で按分される。

以上をまとめると次のようになる。

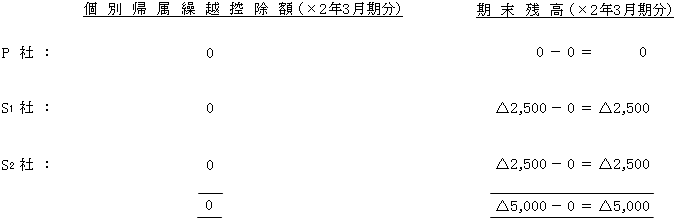

④×4年3月期(連結欠損金の繰越控除)

連結所得(15,000)の50%(7,500)を限度に、古い年度に発生した繰越連結欠損金から控除される。

そこでまず×1年3月期の繰越欠損金残高△4,000が控除され、次に×2年3月期に発生した繰越欠損金△5,000が充当されることになる。

しかし、控除可能な所得が残り3,500(7,500-4,000)しかないため、△5,000のうち

△3,500までしか控除できない。

そこで、控除総額の調整が行われる必要がある。

なお、各社における繰越控除額の個別帰属額は、それぞれ、×3年3月期における連結欠損金個別帰属額の残高の比で按分される。

<期末連結欠損金残高>

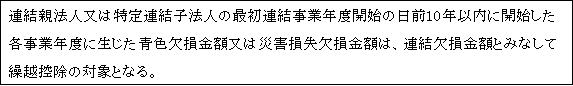

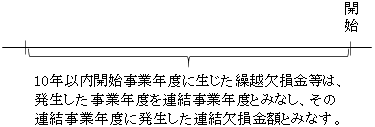

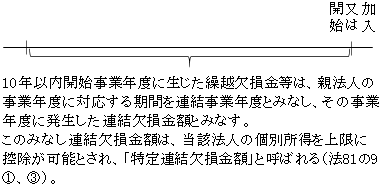

②みなし連結欠損金(法81の9②)

連結欠損金とみなす欠損金額

イ.連結親法人の欠損金額

ロ.特定連結子法人の欠損金額

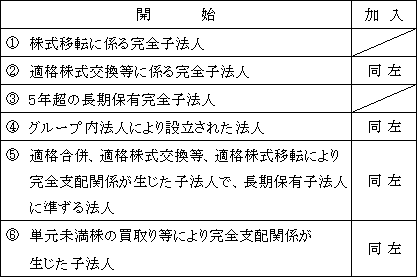

ここで「特定連結子法人」とは、連結開始又は加入に伴う資産の時価の対象とならない以下の連結子法人をいう(81の9②一)。

なお、詳細についてはⅢ-1.( ページ)、Ⅲ-2.( ページ)参照。

ハ.連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併により被合併法人から引き継いだ欠損金額

ここでの対象となる被合併法人は、連結親法人との間に連結完全支配関係(注)がない法人又は、特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していない法人に限られている。

(注)連結完全支配関係とは、連結納税の承認を受けた完全支配関係をいう(法2十二の七の七)。

つまり、「連結完全支配関係がない法人」とは、完全支配関係はあっても連結納税承認前で連結納税に参加していない法人をいう。

当該被合併法人において、当該適格合併の日前10年以内に開始した各(連結)事業年度において生じた繰越欠損金等の金額は、連結欠損金額とみなして繰越控除の対象となる。

ニ.連結親法人と完全支配関係がある内国法人で残余財産が確定したものによる欠損金額

ここでの対象となる内国法人は、連結親法人との間に連結完全支配関係(注)がない法人又は、特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していない法人に限られている。

(注)上記ハ.の(注)参照。

当該内国法人において残余財産確定の日の翌日前10年以内に開始した各(連結)事業年度において生じた繰越欠損金等の金額は、連結欠損金額とみなして繰越控除の対象となる。

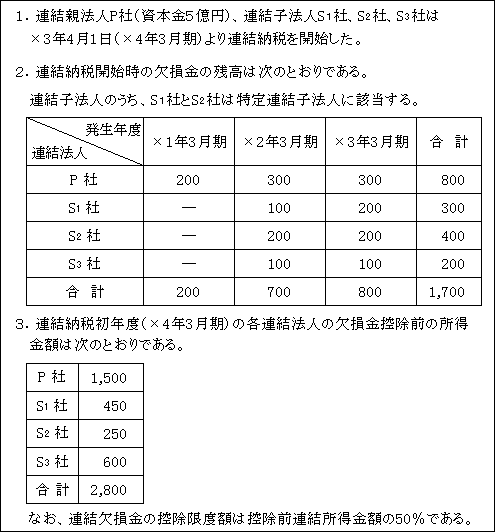

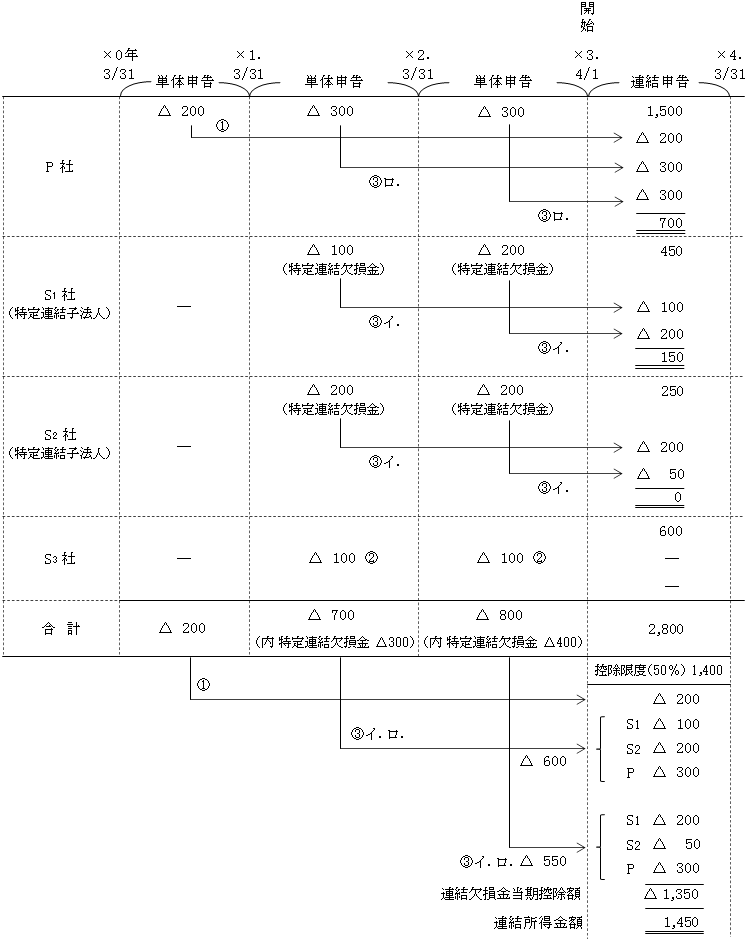

【設例】(みなし連結欠損金控除)

【解説】

①発生年度の古い順に控除

連結欠損金控除の計算は、発生年度の古いものから優先的に行い、発生年度毎に金額を決定する(法81の9①、連基通11-1-1)。

本ケースでは、P社で×1年3月期に生じた欠損金200は連結欠損金とみなされ最初に控除される。

②S3社は特定連結子法人に該当しないため、欠損金(合計200)はすべて連結納税開始前において切捨てとなる(つまり、連結欠損金とはみなされず引継ぐことはできない)。

③同じ発生年度の連結欠損金の中に特定連結欠損金がある場合

(特定連結欠損金は連結欠損金とみなされる。)

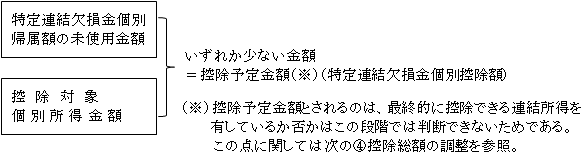

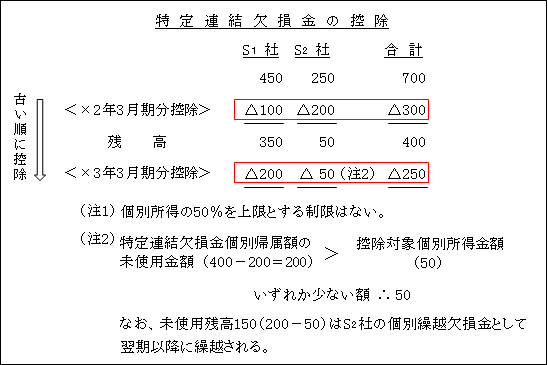

イ.同一発生年度の特定連結欠損金は、特定連結欠損金以外の連結欠損金(P社の300)に優先して、控除対象個別所得金額を限度として、控除予定金額(法81の9①一イ)を控除する。

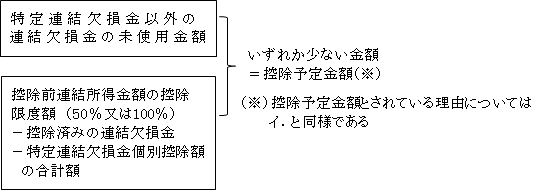

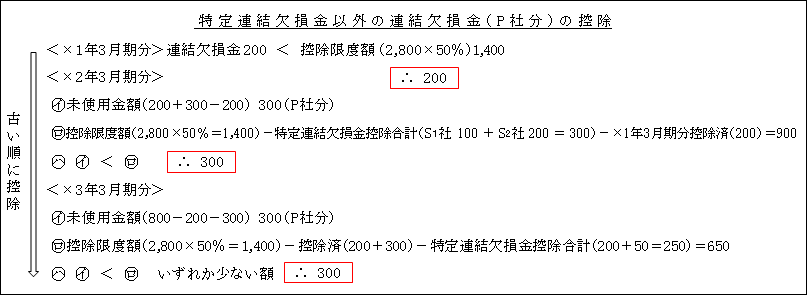

ロ.次に特定連結欠損金以外の連結欠損金の控除予定金額を算定する(法81の9①一ロ)。

以上をまとめると次のようになる。

④控除総額の調整を要する場合

本設例においては、×4年3月期における連結欠損金控除前連結所得が2,800であったため、その控除限度額(2,800×50%=1,400)内で連結欠損金1,500のうちS2社の150を除く1,350全額が控除できたため、控除総額の調整をする必要がなかった。

つまり、控除予定額 ⇒ 控除額となる。

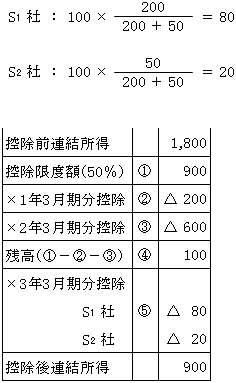

しかし、控除前連結所得が1,800であった場合には、控除限度額は900(1,800×50%)となるため×1年3月期の200と×2年3月期の600までは全額が控除できるが、残高は100しかないため、×3年3月期分のうち特定連結欠損金250(S1社200+S2社50)は全額が控除できない(P社分はもちろん控除の予地はないので0である)。

そこで、S1社及びS2社に帰属する連結欠損金繰越控除額は、それぞれの法人の控除予定額(S1社200、S2社50)の比率で按分して計算される。